探究丝网印刷的导电铜浆在PERC太阳能电池上的性能和可靠性

分类:技术资讯 发布:横川崎 浏览:0

探究丝网印刷的导电铜浆在PERC太阳能电池上的性能和可靠性

一、引言

在PERC(钝化发射极和背面接触)太阳能电池产业化进程中,电极制备是核心环节之一。传统电极材料多采用银浆,但其成本占电池总成本的30%以上,严重制约了光伏产业的降本需求。导电铜浆因成本仅为银浆的1/5-1/10,且导电性接近银浆(铜电阻率1.72μΩ·cm,银为1.59μΩ·cm),成为替代银浆的关键方向。而丝网印刷作为成熟、高效的电极制备工艺,与导电铜浆的结合,是实现PERC电池低成本、高量产的重要路径。本文将从性能影响因素、可靠性挑战及优化方向三方面,探究该技术的应用价值。

二、导电铜浆对PERC太阳能电池性能的核心影响因素

导电铜浆通过丝网印刷形成PERC电池的正面栅线与背面电极,其性能直接决定电池的短路电流、填充因子及转换效率,核心影响因素可分为两类。

(一)丝网印刷工艺参数

1. **网版参数**:网版目数决定铜浆印刷厚度,目数过高(如400目以上)易导致栅线过细、断栅;目数过低(如200目以下)则栅线过粗,遮挡电池受光面积,降低短路电流。通常PERC电池正面印刷选用325-350目网版,背面选用250-300目网版。

2. **刮刀参数**:刮刀硬度(50-70 Shore A)影响铜浆转移率,硬度不足易导致印刷不饱满,硬度过高则可能划伤网版;刮刀角度(60°-75°)需与网版匹配,角度过小易造成栅线边缘模糊,角度过大则铜浆用量不足。

3. **印刷压力与速度**:压力过大(>0.3MPa)会挤压网版变形,导致栅线宽度超标;压力过小(<0.1MPa)则铜浆无法充分转移。印刷速度需控制在30-50mm/s,速度过快易产生气泡,速度过慢则降低生产效率。

(二)导电铜浆自身成分

1. **铜粉(导电相)**:铜粉的粒径(通常2-5μm)、形貌(球形或片状)影响浆料的导电性与印刷性。球形铜粉流动性好,适合细栅线印刷;片状铜粉接触面积大,导电性更优。铜粉含量需控制在70%-85%,含量过低则导电性不足,过高则浆料粘度太大,无法均匀印刷。

2. **粘结剂(有机相)**:粘结剂(如环氧树脂、丙烯酸树脂)需具备良好的耐高温性(耐受PERC电池的烧结温度,通常400-500℃)与附着力,确保铜电极与硅片表面紧密结合。若粘结剂耐高温性不足,烧结后易碳化,导致电极脱落;附着力差则会增加接触电阻。

3. **助剂**:分散剂可防止铜粉团聚,保证浆料均匀性;流平剂能改善印刷后浆料的表面平整度,避免栅线出现毛刺;消泡剂则可消除印刷过程中产生的气泡,减少电极空洞。助剂添加量通常为1%-5%,过量会降低电极导电性。

三、导电铜浆在PERC太阳能电池上的可靠性挑战与优化

可靠性是导电铜浆能否大规模应用的关键,PERC电池在长期服役中面临高温、高湿、紫外辐照等环境,铜电极易出现性能衰减,核心挑战及优化方向如下。

(一)核心可靠性挑战

1. **铜的氧化问题**:铜在空气中易氧化生成CuO或Cu₂O,氧化层电阻率极高(CuO电阻率约10⁸Ω·cm),会导致电极接触电阻大幅上升,电池填充因子下降。尤其在高温高湿环境(如85℃/85%RH湿热测试)中,氧化速率会加快,通常1000h测试后,电池转换效率可能衰减5%-10%。

2. **热循环稳定性差**:PERC电池在昼夜温差或季节交替中,会经历-40℃-85℃的热循环。铜的热膨胀系数(16.5×10⁻⁶/℃)与硅片的热膨胀系数(2.6×10⁻⁶/℃)差异较大,反复热胀冷缩会导致电极与硅片界面产生应力,进而出现裂纹或剥离,影响电池长期性能。

3. **电迁移现象**:在长期高电压、大电流工况下,铜原子会沿电流方向迁移,导致栅线局部变细或出现空洞,严重时会造成栅线断裂,电池短路电流骤降。尤其在细栅线(宽度<50μm)设计中,电迁移问题更为突出。

(二)可靠性优化策略

1. **铜表面包覆改性**:采用镍(Ni)、锡(Sn)或石墨烯对铜粉进行包覆,形成致密的保护层。镍包覆可将铜的氧化温度从200℃提升至400℃以上,石墨烯包覆则能完全隔绝空气与铜的接触,湿热测试1000h后,电池效率衰减可控制在2%以内。

2. **浆料成分优化**:在粘结剂中引入陶瓷颗粒(如Al₂O₃、SiO₂),调节浆料的热膨胀系数,使其更接近硅片,减少热循环应力;添加抗氧剂(如受阻酚类),抑制铜粉在烧结与服役过程中的氧化;选用高结晶度的铜粉,降低铜原子的迁移速率,缓解电迁移问题。

3. **工艺改进**:优化烧结工艺,采用“低温预烧-中温保温-高温烧结”的三段式烧结曲线,预烧阶段(200-300℃)充分去除浆料中的有机助剂,避免残留碳影响导电性;保温阶段(300-400℃)促进铜粉初步致密化;高温阶段(450-500℃)实现铜与硅片的欧姆接触,同时减少铜的氧化。

四、总结与展望

当前,丝网印刷导电铜浆在PERC太阳能电池上的应用,已实现转换效率突破23%(接近银浆电池的23.5%),且成本降低20%-30%,具备显著的产业化潜力。但在可靠性方面,铜的氧化、热循环稳定性及电迁移问题仍需进一步解决。

未来研究可聚焦三个方向:一是开发更高效的铜粉包覆技术,如原子层沉积(ALD)制备超薄保护层;二是优化浆料配方,引入新型有机-无机复合粘结剂,兼顾附着力与热稳定性;三是结合激光刻蚀等工艺,实现更细栅线(宽度<30μm)印刷,进一步提升电池受光面积与短路电流。随着技术的不断突破,导电铜浆有望在3-5年内全面替代银浆,推动PERC太阳能电池进入“低成本、高可靠”的新阶段。

相关新闻

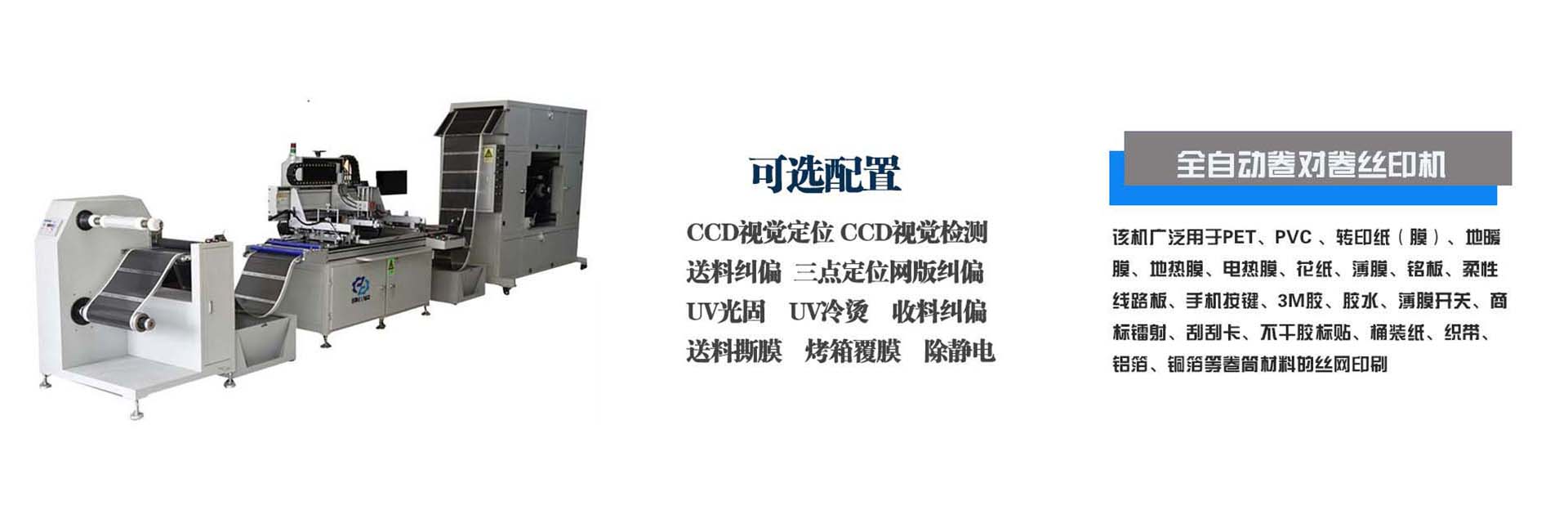

- 热转印行业高效生产新选择!横川崎C 2025-12-31

- 蚀刻铝膜、铜膜、不锈钢膜电路,如 2025-12-29

- RFID/NFC电子标签、无人机天线用 2025-12-26

- 汽车/自行车/电动车贴花:横川崎全自 2025-12-25

- 巧用横川崎全自动卷对卷丝印机,精 2025-12-24

- 无痕内衣胶水印刷:横川崎全自动丝 2025-11-27

- 电子标签印刷,机械式全自动丝印机更 2025-11-24

- 横川崎:全自动卷对卷丝印机电热膜 2025-11-24

- 横川崎全自动丝印机论PTC电热膜印 2025-11-22

- 横川崎全自动丝印机各行业对机器的 2025-11-19